《2018年Android应用安全白皮书》重磅发布:超98%Android应用存有安全风险

2020-06-19 23:01:57 sunmedia 4752

伴随恶意程序、资费消耗、数据泄露等移动端应用安全威胁与日俱增,Android应用端安全防护的价值也在持续引发行业内外人士的探讨。在6月12日举办的第四届腾讯安全国际技术峰会(TenSec 2019)上,腾讯安全科恩实验室对外发布了《2018年Android应用安全白皮书》(以下简称《白皮书》),深度剖析了Android应用存在的安全风险及原因,并提出了针对性的解决建议。

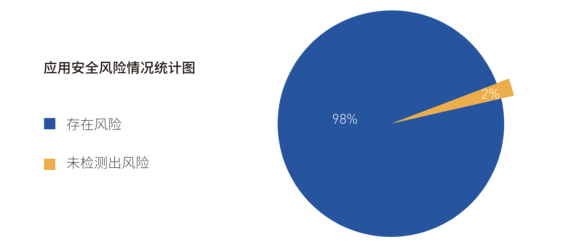

《白皮书》基于腾讯安全科恩实验室自研的Android应用自动化漏洞扫描系统—ApkPecker,选取了2018年下载量较高的1404个App应用,进行漏洞扫描发现:超98%的应用存有不同类型的安全风险,主要原因包括系统开发隐患、漏洞监测困难、避雷能力不足、修复管理滞后等。建议各大应用厂商建立从APP开发到用户交互的产品全生命周期的安全管理,开展实时的安全风险检测与控制,避免造成不必要的损失。

超98%Android应用存有安全风险 影音播放类应用风险最高

相关数据显示,2018年全球App下载量近五成来源于中国。移动应用与社会大众和各行业的关联日趋紧密。然而,Android平台的恶意程序数量也增长迅猛,据G DATA最新的统计数据显示,从2012年到2018年第三季度末,Android系统应用发现超过320万个新的恶意样本,日均发现超过11000个。受开源组件安全隐患、开发过程漏洞入侵、应用克隆等因素的影响,以漏洞为代表的安全威胁已渗透到了移动应用的开发及用户交互等各个环节,成为移动应用行业发展的制约因素。

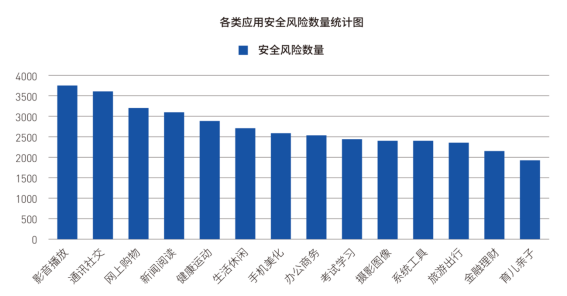

《白皮书》数据显示,影音播放类Android应用存在的安全风险数量最多,其次是通讯社交和网上购物类应用。相对于其他类型的移动应用,这三类应用的产品功能和交互方式都较丰富,且具有较高的用户黏性。存在其中的安全风险一旦爆发,影响的用户量级和范围将大大超乎预期。

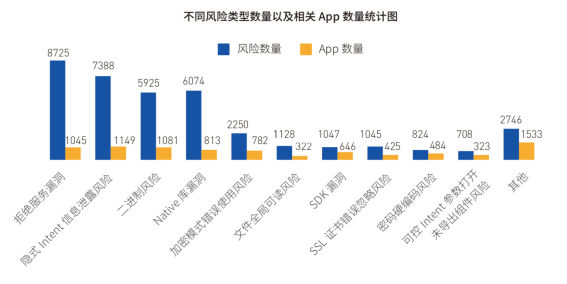

在安全风险的类型方面,拒绝服务漏洞、隐式Intent信息泄露以及二进制三类安全风险的数量最多,且影响的APP数量也位列前三。其中,超80%的移动应用皆存有隐式Intent信息泄漏风险。利用这些已深度侵入到Android应用内的漏洞,攻击者即可实现对用户信息的绑架、资费的恶意扣取与消耗等,甚至将多种风险进行整合构建,形成贯穿应用开发、上架和用户交互等全流程的攻击链路,从而容易引发高达亿级的应用安全危机。

组件安全风险仍达七成 开发周期缺乏安全机制是主因

根据Android应用自动化漏洞扫描系统——ApkPecker的检测数据发现,Android应用面临的安全风险主要可分为应用场景漏洞利用、服务后台漏洞攻击等部分。其中,《白皮书》显示在本次针对1404款Android应用进行的样本检测中发现,用户信息保密机制的缺乏增加了移动应用的安全压力。由此引发的安全事件频发,给用户的信息账号和资金带来了极大危害。

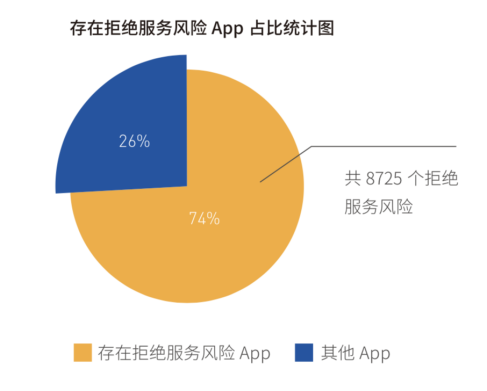

与此同时,《白皮书》还结合安全风险的触发场景,着重对数据泄漏、组件间通信,以及SDK、Native第三方库漏洞等频繁出现在当前移动应用中的安全风险进行了详细分析,指出在检测的1404个样本中,有74%的应用存在拒绝服务攻击风险。开发人员对公开组件外部输入数据的校验和异常处理,是引发组件间通信恶意安全事件的主要原因,同时还将加大漏洞组合利用的风险,造成更大量级的信息泄漏。

而因移动应用开发者在直接调用第三方库进行应用开发使并未注意其代码的安全性,从而导致在检测的样本中,有近五成的应用存有SDK库漏洞,且超58%的应用受Native库漏洞威胁,极大地增加了APP安全管理的难度,其表现出的碎片化、难追溯特点甚至将导致安全风险的恶性循环。

此外,移动应用后台服务端存有的平台、应用、业务逻辑以及DDos/CC攻击等风险也是引发Android应用安全事件的重要诱因。由此,《白皮书》指出移动应用的安全风险并不是相互独立和彼此割裂的,多种安全风险构建成完整攻击链的趋势愈加明显。Android移动应用安全需要整个产业闭环自上而下的共同维护与防御实践。

《白皮书》最后提醒各大Android应用开发厂商以及应用商店等平台,风险防御成功与否是由短板攻击面决定的。使用基于面向攻击面的静态检测工具,建立贯穿移动应用全生命周期的安全风向评估模型,是高效检测Android移动应用风险,精准防范安全威胁的有效途径。ApkPecker 作为一款全自动Android应用漏洞扫描工具,能够输出高质量漏洞扫描报告,精准定位漏洞并提供修复建议,从而助力移动安全人员提升应用安全性。

同时,腾讯安全科恩实验室还基于移动应用渗透测试经验以及前沿攻击模式分析与总结,提出了适用于移动应用面向攻击面静态检测的安全自查雷达图,协助Android应用开发者全面、客观、高效地掌握移动应用静态检测安全风险的实时动态,为其突破安全检测高误报率瓶颈提供助益。在此基础上,腾讯安全科恩实验室将继续开放核心安全技术与能力,为各行业数字化转型变革的安全和健康发展贡献力量。

国际在线版权与信息产品内容销售的声明:

1、“国际在线”由中国国际广播电台主办。经中国国际广播电台授权,国广国际在线网络(北京)有限公司独家负责“国际在线”网站的市场经营。

2、凡本网注明“来源:国际在线”的所有信息内容,未经书面授权,任何单位及个人不得转载、摘编、复制或利用其他方式使用。

3、“国际在线”自有版权信息(包括但不限于“国际在线专稿”、“国际在线消息”、“国际在线XX消息”“国际在线报道”“国际在线XX报道”等信息内容,但明确标注为第三方版权的内容除外)均由国广国际在线网络(北京)有限公司统一管理和销售。

已取得国广国际在线网络(北京)有限公司使用授权的被授权人,应严格在授权范围内使用,不得超范围使用,使用时应注明“来源:国际在线”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

任何未与国广国际在线网络(北京)有限公司签订相关协议或未取得授权书的公司、媒体、网站和个人均无权销售、使用“国际在线”网站的自有版权信息产品。否则,国广国际在线网络(北京)有限公司将采取法律手段维护合法权益,因此产生的损失及为此所花费的全部费用(包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费、公证费等)全部由侵权方承担。

4、凡本网注明“来源:XXX(非国际在线)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,丰富网络文化,此类稿件并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

5、如因作品内容、版权和其他问题需要与本网联系的,请在该事由发生之日起30日内进行。

未知来源

上一篇:

那陵格勒河水利枢纽工程进入机组设备安装

免责声明:商媒在线所提供的信息及图片除原创外,有部分资讯和图片从网络等媒体收集而来,版权归原作者及媒体网站所有,商媒在线力求保存原有的版权信息并尽可能注明来源;部分因为操作上的原因可能已将原有信息丢失,敬请原作者谅解,如果您对商媒在线所载文章及图片版权的归属存有异议,请立即通知商媒在线,商媒在线将立即予以删除,同时向您表示歉意!

相关推荐

最新资讯

万能阀门获“便于维护的平板闸阀”专利 推动产品可靠性与维护效率提升

10-10

791

万能阀门获“双面阀瓣安全阀”专利 提升产品耐用性与应用价值

10-10

642

上海巧旭高温保温磁力循环泵助力树脂加热系统稳定运行

10-10

914

上海巧旭立式多级磁力驱动泵助力化工装置安全改造项目

10-10

437

「好服务」案例集:万千品牌破局的幕后军师

09-29

1308

上海禹轩QDX3不锈钢中温腊蜗轮箱(头):电厂、石油化、阀门领域的可靠传动之选

09-29

1003

上海禹轩A42Y-40C-DN300弹簧式安全阀启程,筑牢西宁盐湖化工设备安全防线

09-29

1137

奔赴漳州!上海禹轩D943H-16C-DN1200电动涡轮蝶阀即将交付水利重点工程

09-29

694

上海禹轩D943H-16C-DN1200电动涡轮蝶阀:整装待发,为芜湖水利项目建设注入强劲动力

09-29

1016

上海巧旭高压磁力泵应用于国家管网东部原油多个城市节点

09-22

1502

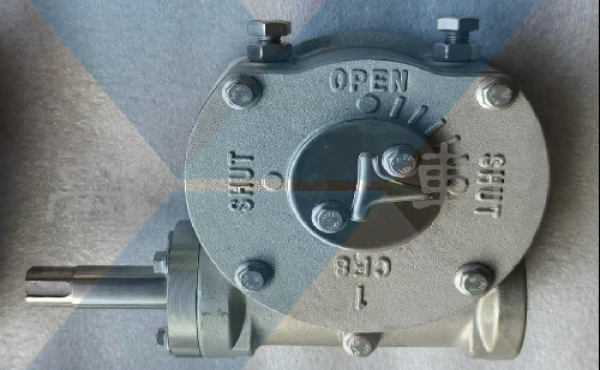

万能阀门有限公司获得方便排污平板闸阀专利,进一步增强市场竞争力

09-18

2271

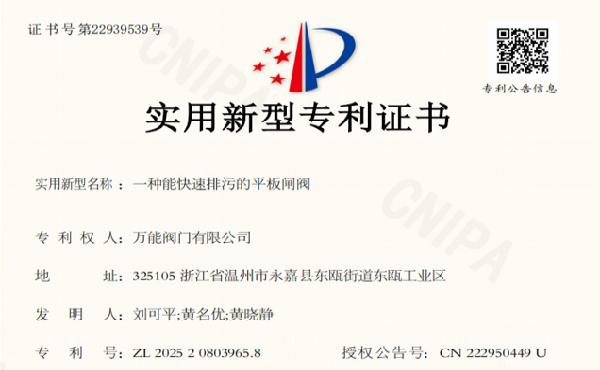

万能阀门有限公司获快速排污平板闸阀专利,进一步提升行业竞争力

09-18

1824

上海巧旭定制高温保温磁力循环泵,助力客户解决高温介质循环难题

09-18

1860

上海巧旭定制高温高压磁力齿轮泵,为客户解决特殊工况挑战

09-18

1512

上海巧旭定制高压磁力泵 助力企业解决输送难题

09-07

2670

上海巧旭定制高温磁力泵 助力复杂工况高效输送

09-07

2675

万能阀门有限公司再获专利 平板闸阀创新实现快速排污

09-07

2596

万能阀门有限公司获平板闸阀专利 技术创新助力口碑提升

09-07

3000

上海禹轩蜗轮箱与电动执行器交付临涣焦化 赋能煤气管道蝶阀高效运行

09-06

1331

批量交付!上海禹轩 D641F-DN400 气动蝶阀为安庆化工企业设备添力

09-06

738

综合资讯

综合资讯 企业资讯

企业资讯 泵阀机电

泵阀机电 机械设备

机械设备 仪器仪表

仪器仪表 钢铁冶金

钢铁冶金 五金家电

五金家电 家居建材

家居建材 水利环保

水利环保 石油化工

石油化工 食品酿造

食品酿造 农林牧渔

农林牧渔 服饰穿戴

服饰穿戴 招商加盟

招商加盟 产经新闻

产经新闻 财经资讯

财经资讯 楼市房产

楼市房产 旅游频道

旅游频道 汽车频道

汽车频道 餐饮美食

餐饮美食 医美健康

医美健康 文化教育

文化教育 品牌人物

品牌人物 热搜资讯

热搜资讯 智能科技

智能科技 营销电商

营销电商 展会报道

展会报道